“我”不在那儿

一次东方批评实验

本文章首发于电影公众号 黑则明BlackLight

“如果在电影领域中只有凝视是流通的权力与资本,那么此时此刻我想凝视西方。”

1. 僵局

东方是一个被建构的世界。但萨义德的《东方学》可绝不是东方的起源,东方早就存在了,东方是13世纪马可波罗笔下的满城尽带黄金甲。它活在每一个自诩为西方代表的想象里,它在哥伦布的想象里,甚至在哥伦布每一个奄奄一息的船员的想象里。这一场西方与东方的“平等”对话,就从西方给东方命名以“东方”开始。这一语成谶的编符演化成一个不断蔓延的空间,在这里生长的殖民想象经过漫长时间的洗礼、孵化与更迭,最后拓荒成一个全民狂欢的异质想象世界,一个福柯口中的异托邦,一个东方的镜像;西方对东方的想象,几乎就像如今我们想象外太空。可历史是不容苛责的,因为事件的发生没有对与错的区分,而何谓对错,无非是在一个被视为常识(common sense)的权力关系中,主语的潜意识控制着无意识的宾语。一种意识进入文化语境的速度,传播的范围,影响的深刻都远远超出了人类的想象,即使到了现在这个倡导全球平等对话的时空里,后殖民主义阴影下的东方仍然是被动的,而西方则以解构为名不断审视着东方。罗兰巴特《符号帝国》里的日本解体成无数分割后的名词,又拼接成法语读者脑中的想象—— 但就像发现东方这件事情不存在道德的讨论一样,这本书也无需被赋予道德意义,因为它在东西方语境的张力中,已经自然反射出了一个东方该有的存在形式。

让我们再来想想西方镜头下的东方是什么样子。

它是功夫熊猫里花拳绣腿的平民英雄和一碗阳春面,是长城里暴戾的龙和浓烟的都城,是犬之岛整齐画幅里武士刀与滚滚流动的字幕。万物溯源,1937年好莱坞黄金时代的美高梅,改编制作了一部赛珍珠笔下的经典之作《大地》,作为一部描绘中国农村历史更迭的巨著,讽刺至极的是里面所有有台词的主演都安排为带着长辫子假发的白人演员,只有那默不出声的老父亲和凶神恶煞的老姑婆是实打实的黄种人。当然这样的安排自有它迫不得已的历史要求,但有点冒失的讲,现在电影世界里东方,也不过是这一出戏外戏的无数重演吧。也许一部分读者会反驳,《长城》怎么能说是在西方的镜头下呢?可镜头本就属于西方。电影世界里的主权,视听语言,叙事手法,类型制作,这些哪一个不是西方意识下的产物?当我们说理解一部电影的时候,不自觉使用的解码手法也全都有西方的烙印:我们读德勒兹的电影哲学,时间与空间,运动与转移;我们读巴赞对于电影现实主义的热烈歌颂;我们读爱森斯坦的吸引力蒙太奇和革命意志……再去翻阅电影学的文献资料,解读中国电影的手段也大多是西方理论的移植:国家电影,中国电影史学,社会主义电影,中国女性电影,中国电影作者性……西方电影体系,从制作到哲学几乎环环相扣:它既像一个物资丰饶的商品市场,也像一个永不停歇的加工厂,东方的商品在里面无意识地被加工,被消费,被解码,被流通。再一次重申,这没有错,这是历史发展的必然,而顺应历史往往是一种明智的选择。但有没有一种可能,东方也可以拥有本体的批评体系,不单单滋养东方电影的创作灵感,还能进一步去凝视西方的作品?我下面想做一个实验,来验证东方文化意识是否具有电影语境下的批评能力。

2.1 实验目的:探索东方意识形态批评西方电影的可能

2.2 实验工具:佛教,《我不在那儿》

2.3 实验设计:运用“无常”、“无相”、“无我”的三个佛学概念和适当的电影语言分析方法,解析2007年Todd Haynes电影《我不在那儿》(I’m Not There)中的人生观,世界观与价值观传达。

2.4 实验步骤:

1 ) 《我不在那儿》是一部2007年由Todd Haynes执导的传记电影,影片用极为大胆且风格化的影像与叙事向世界展示了成为一代年轻人信仰的歌手、诗人Bob Dylan诗意而浪漫的岁月。这是一部结构主义同时也是解构主义的电影,全片将BobDylan的生命分割成6段错综交织的篇章,每一段请不同的演员出演;在看似松散的假面碎片中,我们反而能够看到他本质内核中一以贯之的浪漫主义色彩和永不停息的革命气质。更可贵的是,电影本身容纳了超出于Bob个人生命的对于世界万象的呈现,是一个指意丰富的电影文本。

2 ) 无常/Anicca /Impermanence

简单来说,无常的观点认为这世界上没有亘古不变的事物,这个世界的一种核心本质是“变化”,即《易经》中“易”的内涵。而变化是一个与时间有关的概念,把它转置在人生的视角里,就是说作为生物性和精神性并存的有机体系,“人”是一个没有常态的恒动的存在,即使对于那些已经被视为某种精神象征的big names也是一样。这部电影就巧妙的运用不同时间段落中的不同演员和姓名,去动摇固有的对于一个“人”的银幕形象的认识,在这个语境下Bob Dylan是一个随着时间发展的共同体,而不是某个谁; 他被“创造”,而不是被“演绎”。

从形象风格的话题拓展到对“真实感”的把握,作为一部传记电影它是如此的独树一帜:它不谈论Bob Dylan的家庭背景也不去具象生活中来来往往的琐事,而这些原生家庭可能带来的困境被象征性的幻化在那个黑人小男孩坠海的桥段,他被一头鲸鱼吞噬了。在这里人物的主观意识成为表达的主体,它要求观众去体会漫长的时间线索里记忆的意义,它是一片梦境,是深海里面无穷无尽的恐惧与无所遁形的困顿。一个主体意识形态化的真实,也不算是电影艺术“无常”的一种变体吗?

同样的哲学理念也被施放于导演对于“类型”的认知上,每一个桥段对应的美国时代在变化,这种变化是通过电影风格的转换实现的:比如1950年代,电影呈现了一个混乱不堪,人们浑浑噩噩又彼此防范的罪恶年代,极致的high-contrast摄影,爵士的摇摆,突然升起的音调,这一切都是film-noir的再现;而在最后皈依自然的暮年片段中,我们又仿佛置身在一个沉郁又自然的西部片里。导演不仅要我们去注视Bob的无常,还要我们体会电影给观者带来的无常,体会接受一部电影时体验的无常。被经典叙事惯坏了的观众大概会感到不适,因为思绪的中断让人恼怒,进而去追问,呈现这些变换的意义究竟何在?无常没有意义,它仅仅是这个世界的存在而已。以我对佛教浅薄的认知来说,意识到无常,正是放弃对于某种对于一惯性的,必然性的“意义”的执着。这部电影也许只是想传达这一点,但这就够了。

3) 无相/Rupa/Non-Form

相,是表象,是我们认识世界最直观的方式,同样也是最能引起人们欲望与执着的幻影。佛教中无相则告诉我们,执着于表象是不够全面的,它无法到达本质,而唯一解脱的途径是放弃对于相的执着。这部电影几乎完美的在各个层面都体现了相的虚妄。6位不同性别、人种、姓名、年龄、身形的演员,却代表同一个人物,我们发现在相的水面之下藏匿着某种更深刻的“人”的存在。如果放弃带入一个一贯的表象里,我们如何认识Bob?从他与世界的关系,从他的歌声,从他的感情,从他所经历的事件里 —— 我们不要看着他,而要经历他自体解构与重组,在时间的推进下成为他。这不也正好契合德勒兹“Becoming”的概念吗?哲学是相连的。德勒兹认为电影是一种哲学,那么是不是可以认为在这个哲学体系里,“相”即是电影的呈现。当我们注视银幕,电影并不在眼前上演,而在脑中形成,它是除却相的束缚之后与意识、与记忆共舞的产物,它是这一刻的流逝,也是这一刻的生成,电影本身就在传达“无相”这一本质啊。

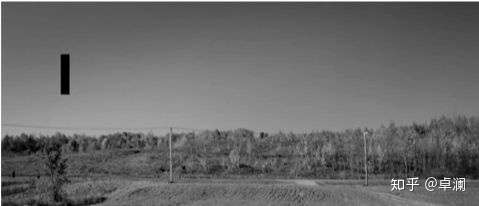

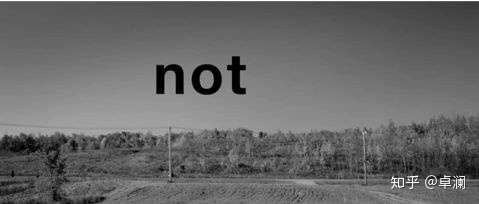

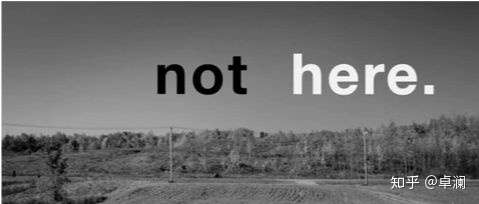

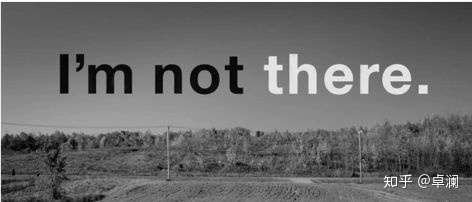

4) 无我/Annatta/Non-Self

漂亮的电影开头,它解构了自己的题目。

让我们再来想想西方镜头下的东方是什么样子。

它是功夫熊猫里花拳绣腿的平民英雄和一碗阳春面,是长城里暴戾的龙和浓烟的都城,是犬之岛整齐画幅里武士刀与滚滚流动的字幕。万物溯源,1937年好莱坞黄金时代的美高梅,改编制作了一部赛珍珠笔下的经典之作《大地》,作为一部描绘中国农村历史更迭的巨著,讽刺至极的是里面所有有台词的主演都安排为带着长辫子假发的白人演员,只有那默不出声的老父亲和凶神恶煞的老姑婆是实打实的黄种人。当然这样的安排自有它迫不得已的历史要求,但有点冒失的讲,现在电影世界里东方,也不过是这一出戏外戏的无数重演吧。也许一部分读者会反驳,《长城》怎么能说是在西方的镜头下呢?可镜头本就属于西方。电影世界里的主权,视听语言,叙事手法,类型制作,这些哪一个不是西方意识下的产物?当我们说理解一部电影的时候,不自觉使用的解码手法也全都有西方的烙印:我们读德勒兹的电影哲学,时间与空间,运动与转移;我们读巴赞对于电影现实主义的热烈歌颂;我们读爱森斯坦的吸引力蒙太奇和革命意志……再去翻阅电影学的文献资料,解读中国电影的手段也大多是西方理论的移植:国家电影,中国电影史学,社会主义电影,中国女性电影,中国电影作者性……西方电影体系,从制作到哲学几乎环环相扣:它既像一个物资丰饶的商品市场,也像一个永不停歇的加工厂,东方的商品在里面无意识地被加工,被消费,被解码,被流通。再一次重申,这没有错,这是历史发展的必然,而顺应历史往往是一种明智的选择。但有没有一种可能,东方也可以拥有本体的批评体系,不单单滋养东方电影的创作灵感,还能进一步去凝视西方的作品?我下面想做一个实验,来验证东方文化意识是否具有电影语境下的批评能力。

2. 实验

2.1 实验目的:探索东方意识形态批评西方电影的可能

2.2 实验工具:佛教,《我不在那儿》

2.3 实验设计:运用“无常”、“无相”、“无我”的三个佛学概念和适当的电影语言分析方法,解析2007年Todd Haynes电影《我不在那儿》(I’m Not There)中的人生观,世界观与价值观传达。

2.4 实验步骤:

1 ) 《我不在那儿》是一部2007年由Todd Haynes执导的传记电影,影片用极为大胆且风格化的影像与叙事向世界展示了成为一代年轻人信仰的歌手、诗人Bob Dylan诗意而浪漫的岁月。这是一部结构主义同时也是解构主义的电影,全片将BobDylan的生命分割成6段错综交织的篇章,每一段请不同的演员出演;在看似松散的假面碎片中,我们反而能够看到他本质内核中一以贯之的浪漫主义色彩和永不停息的革命气质。更可贵的是,电影本身容纳了超出于Bob个人生命的对于世界万象的呈现,是一个指意丰富的电影文本。

2 ) 无常/Anicca /Impermanence

简单来说,无常的观点认为这世界上没有亘古不变的事物,这个世界的一种核心本质是“变化”,即《易经》中“易”的内涵。而变化是一个与时间有关的概念,把它转置在人生的视角里,就是说作为生物性和精神性并存的有机体系,“人”是一个没有常态的恒动的存在,即使对于那些已经被视为某种精神象征的big names也是一样。这部电影就巧妙的运用不同时间段落中的不同演员和姓名,去动摇固有的对于一个“人”的银幕形象的认识,在这个语境下Bob Dylan是一个随着时间发展的共同体,而不是某个谁; 他被“创造”,而不是被“演绎”。

从形象风格的话题拓展到对“真实感”的把握,作为一部传记电影它是如此的独树一帜:它不谈论Bob Dylan的家庭背景也不去具象生活中来来往往的琐事,而这些原生家庭可能带来的困境被象征性的幻化在那个黑人小男孩坠海的桥段,他被一头鲸鱼吞噬了。在这里人物的主观意识成为表达的主体,它要求观众去体会漫长的时间线索里记忆的意义,它是一片梦境,是深海里面无穷无尽的恐惧与无所遁形的困顿。一个主体意识形态化的真实,也不算是电影艺术“无常”的一种变体吗?

同样的哲学理念也被施放于导演对于“类型”的认知上,每一个桥段对应的美国时代在变化,这种变化是通过电影风格的转换实现的:比如1950年代,电影呈现了一个混乱不堪,人们浑浑噩噩又彼此防范的罪恶年代,极致的high-contrast摄影,爵士的摇摆,突然升起的音调,这一切都是film-noir的再现;而在最后皈依自然的暮年片段中,我们又仿佛置身在一个沉郁又自然的西部片里。导演不仅要我们去注视Bob的无常,还要我们体会电影给观者带来的无常,体会接受一部电影时体验的无常。被经典叙事惯坏了的观众大概会感到不适,因为思绪的中断让人恼怒,进而去追问,呈现这些变换的意义究竟何在?无常没有意义,它仅仅是这个世界的存在而已。以我对佛教浅薄的认知来说,意识到无常,正是放弃对于某种对于一惯性的,必然性的“意义”的执着。这部电影也许只是想传达这一点,但这就够了。

3) 无相/Rupa/Non-Form

相,是表象,是我们认识世界最直观的方式,同样也是最能引起人们欲望与执着的幻影。佛教中无相则告诉我们,执着于表象是不够全面的,它无法到达本质,而唯一解脱的途径是放弃对于相的执着。这部电影几乎完美的在各个层面都体现了相的虚妄。6位不同性别、人种、姓名、年龄、身形的演员,却代表同一个人物,我们发现在相的水面之下藏匿着某种更深刻的“人”的存在。如果放弃带入一个一贯的表象里,我们如何认识Bob?从他与世界的关系,从他的歌声,从他的感情,从他所经历的事件里 —— 我们不要看着他,而要经历他自体解构与重组,在时间的推进下成为他。这不也正好契合德勒兹“Becoming”的概念吗?哲学是相连的。德勒兹认为电影是一种哲学,那么是不是可以认为在这个哲学体系里,“相”即是电影的呈现。当我们注视银幕,电影并不在眼前上演,而在脑中形成,它是除却相的束缚之后与意识、与记忆共舞的产物,它是这一刻的流逝,也是这一刻的生成,电影本身就在传达“无相”这一本质啊。

4) 无我/Annatta/Non-Self

漂亮的电影开头,它解构了自己的题目。

这个完全是虚指与代词的题目,充满了哲学含义。谁是这个我?那里又是哪里?为什么不在那里呢?我们生活在具象的世界里,渴望实在的含义,所以这个题目才看起来那么令人困惑:它没有指意,只有关系。但再读一次题目,我想答案已经浮现了:I’m not there = there’s no “I”。这就是“无我”。“我”是什么概念?我们能解释什么是“我”吗?当我们试图去定义“我”的含义时,“我”就消失了,只剩下关联。组成我身体的细胞是我吗?不是,它们是细胞,“我”是由细胞组成的;我脑中的意识是我吗?不是,那是你的大脑运作,是它们形成了“我”。最终,这个无比神秘又毫无意义的代词“我”只存在我与万象的关联中,这种关联,也就正是“空”的概念。

带着这个意识进入电影,那么这六个人物,哪一个是Bob Dylan的“我”?我认为这六个全部都是,因为他们虽然没有Bob的表象,没有他的名字,但他们经历的事件,他们与世界互动的过程却都是Bob的真实经历,也就是说在“空”的关联性的语境下,他们才真正代表了主角。全片精彩至极的片段出现在老Bob和男孩Bob的一次相遇,旁白在这个时候说到“Do not look at yourself in your eyes.”他们目光交错。这句暗语是如此诡谲,她就像一个神谕,因为她知道当一个人意识到“我”其实另有存在的时候,他也就意识到了“我”不是唯一的,“我”拥有千变万化的形态,但这些形态却都是另有其人,都不是自我认知中的自己。也就是说,当“我”不唯一的时候,“我”就被消解了,“无我”应运而生。

2.5 实验结果

以东方的意识形态佛学为观点的电影批评,也可以传达影像的价值。在这个视角下,我们看到的不是一个松散的价值体系,相反他们是内恰的,是层层围绕同一个主旨来铺展的。我们不去谈论创作者是否真的受到过佛学的启发,单纯的将之视为西方的电影文本,会发现东方的理论不仅可以解读影像,还可以与西方的电影哲学系统产有关电影本体的深刻对话。

3. 宣言

事实上,进入这部电影的方式太多了。

我们可以从弗洛伊德的角度去分析主体化,可以用酷儿理论去分析女体的Bob Dylan,可以从作者电影的角度研究Todd安排前因后果是否与他的Melodrama有潜在的连接;更多的还可以融入德勒兹的电影时空观,Baudry的Apparatus theory等等。但当电影成为文本时,电影就被规范解放了,我们可以用开源式的思路去解读它,挖掘他,一个东方的批评在此刻也成为可能。

德勒兹在《电影2》中说:“电影必须展映的不是这个世界,而是对这个世界的信念,那是我们唯一连接的纽带。”我们想听到更多的信念,看到更多的可能。这也是我们做黑则明BlackLight的初衷。为什么不能用实验的手法去探索电影?为什么不能把电影放在佛教里?为什么学术理论要被束之高阁而不可以被颠覆?想象力和创造力早就蠢蠢欲动了!

阅读电影,表达电影,解构电影,让理论和价值在这里得到碰撞,让我们接纳不同学科的眼光,产生新的价值。

我们不反对西方电影体系,但我们反对只有西方话语的电影;

我们不反对用传统的方法去解读电影,但我们反对因为有了一个典范就放弃了创造的可能。